解説:渡邊 真里子 (7598文字)

更新日:2018年11月14日

解説:渡邊 真里子 (7598文字)

1 少年時代

セリム・パルムグレンは1878年2月16日、フィンランドの西南部にある都市ポリに生まれた。父はカール・フレデリク、母はエンマ・クリスティナ。パルムグレン家には12人の子が生まれたが、早逝した者もおり、音楽を特に愛好して名前が知られているのは、末子のセリムも含めて五人である。セリムという名は、1875年に生まれて半年で亡くなったすぐ上の兄に付けられた名前を受け継いだものである。ポリはフィンランドの中でも歴史的に早くから繁栄した町で、造船業や木材加工の輸出が盛んに行われた。

パルムグレン家はブルジョワで町の中心に住居を構え、セリムは裕福で恵まれた環境で育った。兄姉も音楽の才能が豊かで長兄アラン、二姉アンニ、三姉ナイマ、四姉ローサは特に熱心に音楽に取り組んだ。中でもアンニはライプツィヒへの留学経験があり、プロのピアニストを目指し、その夢をセリムに託した。セリムは姉アンニからピアノ教育を受けている。ピアニストとしての資質が高く、同時に少年時代から作曲に関心を示し、14歳の時にショパンを思わせるような曲を書いている。

ポリのブルジョワの間では、アマチュアの音楽家の間でもサロンコンサートを盛んに行っていた。パルムグレンは、少年時代から頻繁にこのような演奏会に接していた。音楽指導者として、アドルフ・エミール・タイパレがパルムグレンの教育に関わり、大きな影響を及ぼした。

パルムグレンにピアニストを志したいという動機を与えたのは、フェルッチョ・ブゾーニである。ブゾーニは1888年、22歳のときヘルシンキ音楽院にピアノ科教授として赴任し、シベリウスを初めとする当時の在学生と師弟の壁を乗り越えて交友したが、シベリウスの同期生にはピアノ科にブゾーニを指導者として満足させる学生が存在しなかったため、早々に退任してしまった。しかし、その後もフィンランドにリサイタルで訪問した。ブゾーニの演奏を耳にしたパルムグレンは大きな感銘を受け、「自分もピアニストに、そしてできれば作曲家になりたい」と決心する。

1895年5月、パルムグレンはヘルシンキ音楽院への入学が決まり、ポリを離れる前に姉アンニと共に演奏会を行っている。

2 ヘルシンキ音楽院時代

1895年9月、パルムグレンはヘルシンキ音楽院に入学し、ピアノをヘンリク・

メルツェル=シュチャヴィニスキ(ポーランド人)、ワルター・ペツォット(ドイツ人)、カール・エッックマンに師事した。ヘルシンキ音楽院入学直後に母が急死し、パルムグレンは大きく動揺した。また、裕福であった家業が国の経済構造変革の波を受けて、音楽を勉強し続ける上での家庭の経済的基盤が揺らぎ始め、この先の音楽活動を非常に厳しいものにした。それでもパルムグレンは1年生の時からピアニストとして頭角を表し、1896年3月の音楽院のコンサートでは、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第24番」第1楽章を、二台ピアノ版でソリストパートを演奏している。1897年5月の演奏会でも、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番第1楽章を演奏しているが、この時はカデンツを自分で作曲している。

音楽院時代に、レパートリーはロマン派の作品が増え、ショパンのバラード第3番変イ長調、スケルツォ第1番ロ短調や、リストの「愛の夢」などを演奏している。在学中ポリに帰郷した際、コンサートを開いている。

1897年の秋から、音楽院でシベリウスを指導したことのある作曲科の教授で院長のマルティン・ヴェゲリウスに正式に師事して、本格的に作曲の勉強を始める。早速ピアノ組曲の作曲に取り掛かり、「4つのピアノ小品集」Op. 1が完成し、1898年に出版される。1898年の夏休みは作曲の勉強を続けるため、ヴェゲリウスの別荘に赴き、曲を書き続けて過ごしている。この年には「3つのピアノ小品集」Op. 2bと2つの歌曲を書いている。

一方で上級生になるほど実家からの経済的援助は望めなくなった。ヴェゲリウスの配慮により奨学金を受給して学び続けた。

ピアニストとして成長し続け、1898年5月の音楽院の演奏会ではリストのピアノ協奏曲第1番のソリスト、12月の演奏会ではベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番 「皇帝」のソリストを務めている。1899年5月の音楽院の卒業演奏会ではショパンのピアノ協奏曲第1番を好演している。ヘルシンキ音楽院時代に深く研究した作品はショパン、リスト、シューマンであり、その後作曲家として活躍する時代になった時も、これらのロマン派の影響を強く受けた上に、西フィンランドの民族舞曲の要素を交えた「民族ロマン主義」の曲を数多く書き残すことになる。

3 ベルリン留学時代

ヘルシンキ音楽院を卒業した後、さらに研鑽を積むためパルムグレンは1899年10月にベルリンに留学する。ベルリンではリストの高弟コンラッド・アンゾルゲにピアノを、ヴィルヘルム・ベルガーに作曲を師事する。ベルリンに渡ってまもなくの11月、父カール・フレデリクが故郷のポリで小舟の事故(自殺)で亡くなった知らせがパルムグレンの元に届く。その悲劇にも関わらず、音楽の修業を続け、1900年に帰国した際、ヘルシンキで演奏会に出演している。それからの数年間はベルリンへの短期留学を繰り返し、1901年にはベルガーに師事して作曲を学んだ。同年7月から9月にかけてワイマールでのブゾーニのマスタークラスを受講した。このマスタークラスには、国際色豊かな学生が集まった。当時一流のピアニストとして著名であったブゾーニのレッスンを受けることで、パルムグレンは演奏における大きな成長を遂げる。ブゾーニもパルムグレンを愛弟子として受け入れ、作曲家としても後年までパルムグレンの精神的な支柱となった。留学の成果を受けて、帰国後パルムグレンは1901年の冬にヘルシンキで本格的なコンサートを開いた。

その間も、ピアノや声楽曲の作曲は続けられた。組曲Op.4(1901年)や、「8つの詩的な間奏曲」Op.8(1899-1901年)が作曲されている。初期の代表的な作品であるピアノ・ソナタ ニ短調Op.11 (1901年)もこの頃に作られている。

4 作曲・合唱指導・演奏活動

1902年3月より6月に、ベルリンにて再びブゾーニの指導を受けた後フィンランドに帰国する。この年の秋から、大学生に合唱の指導を始めている。翌年にかけて、ヘルシンキ大学男声合唱団で指導を行っている。パルムグレンが数多くの男声合唱曲を作曲するようになったのは、父カール・フレデリクが若いときから合唱に親しみ、パルムグレン自身も高等学校時代、合唱に熱心に取り組んだことと関係がある。

1904年3月、再びベルリンに留学し、この時はヴィルヘルム・クラッテに師事して対位法を学んでいる。6月に帰国すると作曲に専念し、12月5日にヘルシンキでピアノ協奏曲第一番Op.13を初演して成功を収めている。ソリストはパルグレンが務め、指揮者はロベルト・カヤヌスであった。

ピアノ協奏曲としては小規模な作品であったが、彼の音楽の特徴である軽快さを備えた、機能的な楽曲である。緩徐的な前奏に続き、「急―緩―急」の伝統的な三楽章形式の構成で、楽章間は連続して演奏される。形式的にはリストのピアノ協奏曲第一番を連想させるが、民族主義の要素に満ちている点で、グリーグの影響を伺わせる。主題は南オストロボスニアの宗教的な要素を含む民謡を引用している。間奏部では、チャイコフスキーとの類似性が認められる感傷的な音楽が描かれている。最終部は、再びグリーグを想起させる舞踏的な性質を持つ。

1905年に指揮者としての活動を始める。1月にトゥルク音楽協会、11月にヘルシンキ・フィルハーモニーのコンサートで指揮を執っている。また、12月13日には自作の曲をコンサートで取り上げている。

この頃からピアノのリサイタルでプログラムに入れる曲目は自分の作品が中心となり、それまで主なレパートリーとしていたショパン、リスト、ベートーヴェンなどの作品は、公の場で演奏する機会がほとんどなくなる。

パルムグレンが最後にベルリンに留学したのは1906年で、クラッテより作曲を学ぶ。同年6月に帰国し、修業を終える。

5 マイッキ・ヤーネフェルトとの出会い

フィンランドに戻ってピアニストとして活躍し始めたパルムグレンは、1906年10月、声楽家マイッキ・ヤーネフェルトの伴奏を務める。マイッキは当時国際的に活躍していた声楽家である。パルムグレンより7歳年長でアルマス・ヤーネフェルト(シベリウスの友人、義理の兄であり、作曲家、指揮者)の妻であった。アルマスの依頼により、パルムグレンはマイッキの伴奏を務めることになった。共演がきっかけで、パルムグレンとマイッキの間に親密な感情が芽生え、そのことはヘルシンキの音楽界ではスキャンダルとして非難された。当時パルムグレンはオペラ「ダニエル・ヒョールト」の作曲を始めており、その仕事に集中するためとヘルシンキ音楽界と距離を置くため、1907年6月イタリアに渡った。追ってマイッキも8月にイタリアに到着した。パルムグレンは、ピアノ曲として「24の前奏曲集」Op. 17を出版することが決まっていた。1番から11番はフィンランドで、12番から24番まではイタリアで作曲し、9月に完成させた。

11月にはベルリンに転居してオペラの作曲を続けた。(マイッキは12月に帰国した。)

その後パルムグレンは、1908年ベルリンのシュレンゲル出版社と契約を結ぶ。フィンランドに復帰した後は、ピアニストとして更にコンサート活動を続ける。同年12月アルマスがマイッキとの離婚に応じている。パルムグレンがマイッキと結婚したのは1910年10月のことだった。オペラ「ダニエル・ヒョールト」は1910年4月トゥルクで初演され、成功を収めている。

6 演奏活動とピアノ協奏曲第二番

パルムグレンの書いた作品はピアノ曲、歌曲、合唱曲が中心で、夫人となったマイッキのための声楽作品や自身で演奏するためのピアノ曲を数多く書き残している。マイッキと結婚した後は、二人で国内外において演奏旅行を繰り広げている。1909年より三年間トゥルクにて指揮者を務める。

1912年よりピアノ協奏曲第二番「流れ」Op.33の作曲に着手し、(スケッチは1907年に始めた)同年の夏の終わりか秋の初めに完成させている。パルムグレンはベルリン滞在中にピアニスト、イグナツ・フリードマンの知己を得ており、フリードマンは初演のソリストを務めることを申し出ていたが、これは実現しなかった。代わりに楽曲が公開される以前に、デンマークの出版社ウィリアム・ハンセン社に推薦され、出版が決まった。パルムグレンは1913年10月13日にヘルシンキにて、指揮者をイェオリ・シュネーヴォイクト、ソリストを自ら務めて「流れ」を初演した。11月にはストックホルムで演奏した。12月にはベルリンで、パルムグレンが指揮に回り、フリードマンがソリストを務めた。「流れ」はその後もドイツでフリードマンが普及させ、フィンランド国内でも後進のピアニストによって継続的に演奏された。

7 第一次世界大戦前後

トゥルクの指揮者を辞任した後、1912年11月にベルリンにマイッキと共に活動の拠点を移した。オペラ、交響曲、交響詩など大作の作曲に集中するためであった。特にドイツ語圏で演奏できるオペラの制作を目論み、様々な台本を検討した。

その結果、当時流行していた恐怖小説「プラハの学生」をオペラに制作することに決めて着手した。しかし、1914年7月第一次世界大戦が勃発し、当時フィンランドはロシアの支配下にあったため、ドイツ在住のパルムグレンはロシアのスパイの嫌疑を掛けられ、8月にヴァルムブルンで投獄された。嫌疑が晴れた後、10月にドイツから出国し、ストックホルムに拠点を移す。戦時中も、パルムグレンはマイッキと共に演奏活動を続けた。ノルウェー、デンマークへと転居しながらコンサートを開いていた。その間も、「春」Op.47、「光と影」Op.51、「3つのピアノ小品」Op.54などのピアノ組曲を多数作曲している。また、ベルリンで書き始めたピアノ協奏曲第三番「変容」Op.41は、1916年ようやくコペンハーゲンで完成し、フィンランドに帰国した後、同年11月ヘルシンキで初演している。

フィンランドでは1917年に起きたロシア革命の影響で、ロシアからの独立を果たすが、その直後に白軍と赤軍の間で内戦が起き、危険で混乱した状態が続いた。その間、パルムグレンはヘルシンキに留まった。内戦終結後、パルムグレンはフィンランド政府から、国家終身芸術家の地位を与えられた。

8 アメリカ時代

第一次大戦後はベルリンでの演奏活動を模索したが、戦争によって荒廃したドイツでは、その計画は頓挫した。しばらく北欧諸国での演奏を続けた。1921年に初めてアメリカに渡り、ニューヨークで演奏会を開く。経済的安定を目論み、アメリカ各地で演奏会を開いて回ったが、長い移動距離、不慣れな暑い気候、

ホテル暮らしで多額の経費が掛かるのにも係わらず、支払われる報酬の少額なことなど、多くの問題を抱えたものであった。

アメリカでの転機となったのが、1922年からのニューヨーク州ロチェスター(オンタリオ湖の東岸)にあるイーストマン音楽学校での作曲科教授就任であった。これは本来シベリウスに要請があったものであり、シベリウスが断った後、ノルウェー人のシンディングが短期間務めて空いたポストであった。イーストマン音楽学校では作曲のみならず、ピアノ、音楽理論、学生オーケストラの指揮、音楽史のアシスタントと多岐に渡る教育を行った。1926年までこの仕事を続けた。

多忙な中でもピアノ小品の作曲は続けられた。Op.74~82の「ピアノ小品集」や「ヴァイオリンとピアノのための作品集」Op.78(1922?年)などが、アメリカ時代の作品である。

ピアノ協奏曲第二番と第三番は、アメリカのオーケストラと共演した。パルムグレンのピアノ協奏曲の中でも最も印象派的な作品である第四番「四月」は、アメリカにいる間に書き始められている。

9 帰国・マイッキの死・再婚

1926年春、アメリカでの活動に終止符を打ち、6月にフィンランドに帰国する。その後、ヘルシンキ音楽院とヘルシンキ大学でピアノ科の教授となる。1927年にピアノ協奏曲第四番「四月」Op.85を完成させ、同年12月15日に初演している。パルムグレンの作品の中でも、最も印象主義的な作品であり、発表した当初は時代の最先端を行く作品であったため、保守的な評論家の理解を越えるものであった。オペラ「ダニエル・ヒョールト」は初稿がスウェーデン語で書かれていたが、改稿に当たりフィンランド語版を作成し、1929年に新しい版を完成させて演奏した。

しかし、同年にマイッキが脳疾患で倒れ、7月に亡くなった。失意にくれたパルムグレンを支えたのが、マイッキの弟子である声楽家ミンナ・タルヴィクであった。マイッキ亡き後、ミンナの伴奏を務め、パルムグレンは後半生を共に過ごすパートナーとしてミンナを選び、1930年に再婚した。

その後はミンナと共に演奏旅行でフィンランド、スウェーデン、デンマークを訪れ、各国のラジオ局での出演を重ねている。フィンランドでの作曲家としての地位も高まる。1932年にヘルシンキで北欧諸国の音楽協会の会員となり、1933年にはヘルシンキ大学の名誉会員に選ばれる。ロンドン、バルト三国でも演奏する。

10 第二次世界大戦・晩年

1938年、パルムグレン60歳の誕生日は、ヘルシンキ大学の祝祭ホールで盛大に式典が行われた。その直後、「ダニエル・ヒョールト」のフィンランド語版の最終稿が演奏された。これは結末にいくつかのシーンをいくつか新たに加え、構成も改編している。同年12月には、ストックホルム王立音楽アカデミーの名誉会員に選ばれている。

1939年には、シベリウス・アカデミーの作曲科の教授となる。音楽家としての成功とは裏腹に、ヨーロッパの情勢はヒットラーの台頭を機に悪化し、第二次世界大戦が始まった。フィンランドではスターリンの支配するソ連との冬戦争が勃発し、パルムグレンも心穏やかに過ごすことはできなかった。そのような危機的な状況の中で着手されたのが、ピアノ協奏曲 第五番Op.99であった。古典的な様式である三楽章構成のこの作品は、避難先のナーンタリで完成された。オーケストラが主題を演奏し、ピアノ主体であった前作とは趣を異にする。初演は1942年2月13日ヘルシンキで行われ、パルムグレンは指揮に回り、ソリストはケルットウ・ベルンハードが務めた。戦争中も、ピアノ小品集「太陽と雲」Op. 102(1942年)や合唱曲などの作曲は続けられた。

1944年9月、フィンランドはソ連との間で和平協定を結び、戦争は終結した。晩年のパルムグレンは、長年続けた評論家の仕事に力を入れ、後進の作曲家への助言を欠かさなかった。最晩年のピアノ曲として、ソナチネ第2番Op. 113(1950年)が作曲された。

パルムグレンは北欧諸国を代表する存在として、フィンランドだけでなく、スウェーデンやデンマークでも賞賛された。1945年にはフィンランド作曲家協会の会長に選ばれた。1946年にはコペンハーゲンで北欧諸国作曲家協議会を設立し、翌年ストックホルムで同会会長に就任している。70歳となる1948年に自叙伝を表している。1949年にフィンランド文化名誉勲章を受賞、1950年にヘルシンキ大学で名誉博士号の称号を受けている。1951年にシベリウス・アカデミーの作曲家教授を退任している。同年11月にミンナと演奏したのが最後のコンサートとなった。自宅で脳卒中で倒れ、12月13日、73年の生涯を閉じた。

パルムグレンはピアノ曲を中心に作曲したが、合唱曲、歌曲など声楽分野においても大きな功績を残した。ポスト・シベリウス世代の作曲家として、ピアノ協奏曲に優れた作品を残した。同年代に活躍した盟友、メラルティンが交響曲、バレエ音楽、演劇音楽など管弦楽の大作を中心に作曲したのと好対照であった。尚、弟子にヘイノ・カスキ、エルッキ・アールトネン、アハティ・ソンニネンらの名が挙げられる。

解説 : 小川 至

(1285 文字)

更新日:2018年6月14日

[開く]

解説 : 小川 至 (1285 文字)

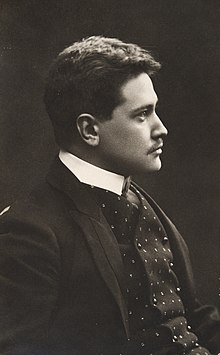

セリム・パルムグレン(ポリ1878.2.16-ヘルシンキ 1951.12.13)

フィンランドの作曲家、ピアニスト。パルムグレンはフィンランドの南西部、ボスニア湾沿岸に位置するポリにて、裕福な商家の第五子として生まれた。幼少期から、国外での学習経験も持つ姉のアンニからピアノの手ほどきを受ける。1895年にヘルシンキ音楽学校に進学、カール・エクマンらにピアノを、初代学長であったマルティン・ウェゲリウスに作曲を師事する。その際に触れたフェルッチォ・ブゾーニのコンサートに大きな感銘を受けたことで、彼は第一にピアニストに、「そしてできることならば作曲家にも」(1)なることを決心したという。1901年にはベルリンに渡り、ピアノをフランツ・リストの弟子であるコンラッド・アンソルゲに師事。この間にヴァイマルにてブゾーニによるピアノのマスタークラスも受けた。帰国後の1902年~1903年、そして1905年にはヘルシンキYL合唱団の指揮者に着任する。さらには批評家としてパイヴァレヘティ、ヘルシンキ新聞などへの寄稿活動も行った。1904年にはさらにベルリンでの学習を続け、対位法をヴィルヘルム・クラッテに師事する。1909年からは3年間、トゥルク音楽協会管弦楽団のフィンランド人初の指揮者として就任。その後の1912年からベルリンでの学習を再開した。1921年~1926年まではアメリカに招かれ、ニューヨークのロチェスターにあるイーストマン音楽学校で作曲の教鞭を執った。帰国後、1929年にパルムグレンはヘルシンキ音楽学校にピアノ講師として呼ばれ、1939年にはシベリウス音楽院の初代作曲科教授としての地位を得ている。1945年に新たに設立されたフィンランド作曲家協会の理事に選出され、1947年にはシベリウス基金及び音楽著作権を取り仕切るTEOSTOの会長となった。1950年にはヘルシンキ大学から名誉博士の称号を得るが、翌年1951年12月13日、ヘルシンキにて没する。彼の生地ポリには、1931年に彼の名を掲げたパルムグレン音楽学校が建てられている。

作曲家としてはその大半がピアノ作品によるもので、その大部分を占めるピアノ小品は300作品を超える。またフィンランドにおいてピアノ協奏曲のジャンルを確立した作曲家としても知られており、全5曲のピアノ協奏曲を残している。とりわけ第2番《流れ》は今日においても演奏頻度の高い作品である。20世紀前半、とりわけ1920年代以降のフィンランドの音楽界においては西欧からのモダニズムの影響が顕著であったが、パルムグレンの音楽では多くの場合においては調性を逸脱することなく、様式的にも民族ロマン主義的な姿勢を保っている。しかし、印象主義的な色彩感も感じさせる独特な和声感、あるいは小節線の消失(《24の前奏曲》作品17第19番〈鳥の歌〉)など、独自の先鋭性も時折見られる。

(1) K. Korhonen, P. Kerola-Innala: Selim Palmgren. Elämä musiikissa, WSOY (2009)

作品(19)

ピアノ協奏曲(管弦楽とピアノ)

協奏曲 (3)

ピアノ独奏曲

曲集・小品集 (7)

種々の作品 (5)