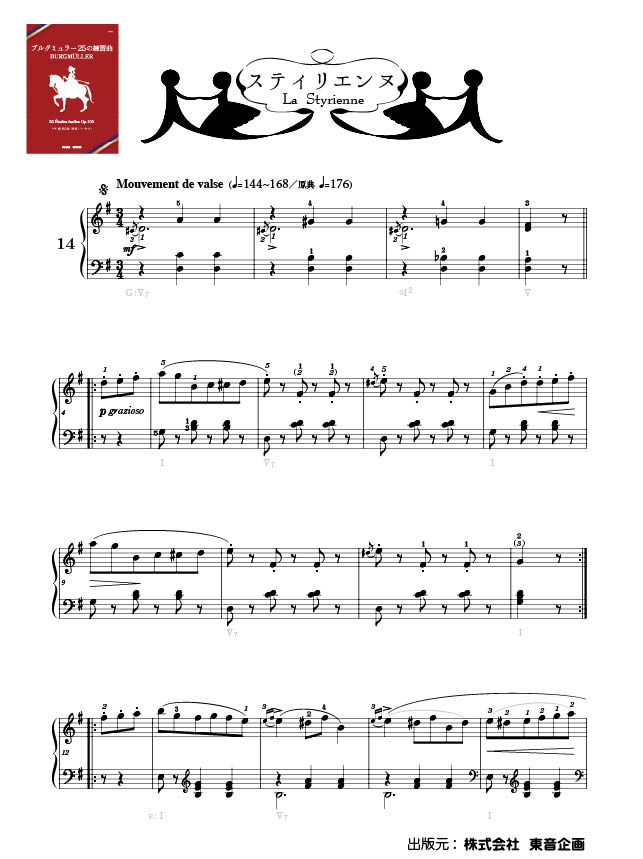

ブルクミュラー(ブルグミュラー) : 25の練習曲 スティリエンヌ Op.100-14

Burgmüller, Johann Friedrich Franz : 25 Etudes faciles et progressives, conposées et doigtées expressément pour l'étendue des petites mains La Styrienne Op.100-14

作品概要

解説 (3)

解説 : 佐藤 卓史

(511 文字)

更新日:2022年1月31日

[開く]

解説 : 佐藤 卓史 (511 文字)

『スティリエンヌ』という曲名はオーストリアのシュタイヤー地方に由来し、かつては「スティリアの女」、現在では「シュタイヤー舞曲」との訳が一般的です。3拍子のレントラーの一種で、ワルツほど速くなく、自由な緩急のある舞曲です。アルプスの山間、民族衣装を着た人々が楽しく踊る様子を想像して弾いてみましょう。

演奏のポイント(原典 ♩=176)

序奏では、印象的な前打音を伴った付点2分音符と、2・3拍目の刻みをきちんと区別して。4小節で半終止が全終止のように落ち着かないように、5小節で I 度に解決することを感じながら弾きましょう。8分音符3つのアウフタクトを可愛らしく、8小節ではフレーズの終わり(2拍目オモテ)と始まり(2拍目ウラから)をきちんと弾き分けます。23小節の2拍目・3拍目の6度跳躍はアルプスの歌唱法ヨーデルを模しています。ウラ拍の音を少し弱めに、裏声のように弾いてみましょう。29小節からの中間部では、跳躍のあとの「F - E」「D - G」のメロディーを丁寧に。 35小節に向かうアウフタクトは例外的にレガートですから、表現も工夫してみましょう。

楽曲分析図 : 飯田 有抄

(12 文字)

更新日:2018年3月15日

[開く]

楽曲分析図 : 飯田 有抄 (12 文字)

譜例提供: 音楽之友社

演奏のヒント : 大井 和郎

(875 文字)

更新日:2019年5月10日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (875 文字)

1 アーティキュレーションに関して

2 テンポルバートに関して

この曲は、4分音符が176と書かれてあります。大体このくらいのテンポで良いと思いますし、これより速くても良いかもしれません。ただし、あまりにも遅すぎたり、アーティキュレーションに切れが鈍かったりすると、せっかくの楽しい曲も楽しくなくきこえてしまいます。この曲の演奏のヒントはまず楽しく聴かせることです。

そのためには、まず右手のスタッカートが重くならないように短く切り、左手の伴奏にはスタッカートは書いていませんが、8分休符がありますね。左手も軽快に短く切って演奏して良いと思います。

そしてよく奏者が陥る問題に「メトロノームに近い演奏」になってしまうことがあります。この曲はある程度のルバートが必要になります。一定の、狂いの無いテンポでは無く、自由な引き延ばしが欲しい曲です。これが1つ重要なポイントです。

奏者がテクニック的に大変な部分は、29小節目、31小節、33小節目のそれぞれの右手の跳躍にあります。まずは1拍目から2拍目だけを練習します。29小節目を例に取りましょう。1拍目右手のFから高いDに飛びますね。ここだけ(1ー2拍間)を抜粋して練習します。その時に必ず左手と一緒に練習をするようにします。何故なら、左手の場所が右手の場所を覚える助けになるからです。同様に左手も右手を頼り、お互いに頼りながら場所を覚えることができます。

まずは右手のFを弾いたらDに飛びますが、その時、Dを弾かず、伴盤の上に乗せるだけの練習を何度かしてみます。Fは弾いて、Dは弾きません。ただし指が乗っかっていなければなりません。Fを弾いたら素早く、さっとDの上に指を置いてください。左手も同様で、弾かずに指を伴盤の上に置くだけにしておきます。

何度かやって慣れてきたら、今度は置いた指を下に下ろして、実際に音を出します。これを何度か繰り返すと、ふつうに弾いたとき必ず当たるようになります。

次に2拍目から3拍目を練習します。そして最後に1ー3拍間を練習します。同様の練習を他の、31小節目と33小節目も行います。

編曲・関連曲(5)

中谷 幹人: シュタイヤ地方のおどり [ファンキー・アレンジ]/原曲:ブルグミュラー

総演奏時間:4分20秒

ステップレベル:応用3,応用4,応用5,応用6,応用7

ステップレベル:応用3,応用4,応用5,応用6,応用7

ピティナ&提携チャンネル動画(19件) 続きをみる

楽譜続きをみる

楽譜一覧 (26)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画

(株)全音楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

カワイ出版

デプロMP

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Neil A. Kjos Music Company