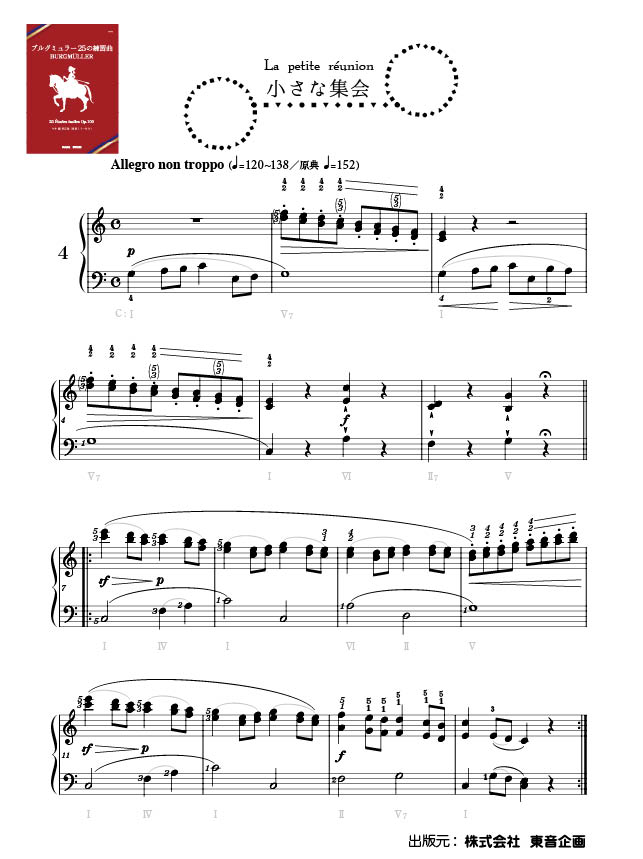

ブルクミュラー(ブルグミュラー) : 25の練習曲 小さな集会 Op.100-4

Burgmüller, Johann Friedrich Franz : 25 Etudes faciles et progressives, conposées et doigtées expressément pour l'étendue des petites mains Le petite reunion Op.100-4

作品概要

解説 (3)

解説 : 佐藤 卓史

(459 文字)

更新日:2022年1月31日

[開く]

解説 : 佐藤 卓史 (459 文字)

ヴェーバーの歌劇『魔弾の射手』の農民たちの合唱を思わせる、素朴で健康的な音楽です。ハ長調の、ほぼ固有和音のみでできていることがそのキャラクターの源ですが、唯一の例外が19,20小節で2回登場するAs、つまりモルドゥア(同主短調からの借用)の音で、この減三和音の不安な表情をsfが強調しています。

演奏のポイント(原典 ♩=152)

3度の重音の練習です。2,4小節の右手のスタッカートは、2・4指の連続で弾くと簡単に揃いますが、53/42/31 を連続させる場合は凸凹しないように。7小節からの主部はレガートの重音です。2拍目・4拍目にアクセントが付かないように。8小節の1音目 E G と2音目 C E は簡単には繋がりません。1音目の内声の E を少し短めに切り、ソプラノのG - Eをレガートで演奏できるようにします。

13,29小節では6度の重音になりますが、ソプラノとアルトの音量の差を3度のときよりも多めにつけて、きれいなバランスを目指しましょう。

楽曲分析図 : 飯田 有抄

(12 文字)

更新日:2018年3月15日

[開く]

楽曲分析図 : 飯田 有抄 (12 文字)

譜例提供: 音楽之友社

演奏のヒント : 大井 和郎

(1366 文字)

更新日:2019年1月31日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (1366 文字)

単純な曲なのですが、テクニック的に難しい部類の曲に入ります。この曲を弾くためには、学習者は強靱な指が要求されます。右手、3 4 5 の指の力が強くないとなかなか上手には弾けません。そういう意味ではこの曲は後回しでも良いかもしれません。

テクニックとともにこの曲を演奏するにあたり、大切なことは「立体感を出す」事です。つまりは、多声的に処理をすると考えます。いくつかの素材があり、その各素材の音質を変えることで、立体感が出ます。

冒頭1-2小節目の左手と、3ー4小節目の左手は同じ素材です。1小節目の左手、全音版には、pマーキングが書かれてあります。しかしながらpの範囲内でも深い、太い音でハッキリと歌い上げるようにします。機械的には弾きません。この左手1ー4小節間をカンタービレで歌い上げ、3小節目と5小節目の右手はもう1つの素材です。筆者の個人的な意見になりますが、この3と5小節目の右手はppでスタッカートで、軽く弾くと、左手との対比ができるので、ハッキリと別素材として聞かすことが出来ます。この右手のスタッカート、3度の下行形は、「子供の集会」が正しい訳とするのであれば、子供笑い声と考えても良いでしょう。

5小節目、フォルテの位置に注意します。フォルテは3拍目からで、1拍目はpで終わることを忘れないで下さい。

さて、7小節目から主題が始まりますが、左手のラインに注目してみましょう。7ー10小節間の左手はメロディーとは言えないラインかも知れませんが、さながらチェロのようにスムーズにレガートで歌い上げましょう。そして、7小節目からの右手は12小節目まで3度の進行になりますが、top(上の音)を極力出すように心がけましょう。

そして要注意しなければならないのは右手のアーティキュレーションです。これをどうするか考えてみましょう。7小節目、1ー2拍、3ー4拍と、2つのスラーが書かれていますので、2拍目から3拍目は特につなげなければならないことは無く、またどうしても切らなければならないことも無いと思います。ここは奏者の自由ですが、7小節目の3拍目から8小節目の1拍目までは1つのフレーズとして書かれていますね。その際に、この全音版の指番号を素直に使うとどうしても7小節目最後の音である、FAから、8小節目の最初の音である、EGに繋ぐことが出来なくなります。そこで8小節目の最初の音であるEGは指番号2-1を使うと7小節目からレガートで繋ぐことが可能になります。

そして8小節目、そうすると仮に2ー1で終わった場合、この1小節間を指だけでレガートにするのは不可能ですので、ペダルを用います。2ー1のところで一瞬だけペダルを踏み、2拍目の3-1まで切れないようにします。このような具合で、ペダルを上手に使って右手のラインが切れないようにして下さい。もちろん10小節目のような箇所はペダルは一切入れません。

ペダルが特に必要となってくるのは13小節目の様に、6度のパッセージが出てくるところです。6度の場合、下の音も上の音も両方とも繋ぐのは不可能です。ペダルを使って下さい。

そして14小節目、1拍目でメロディーが終わると考え、2ー3拍間はまた別の素材と考えます。故に、この2ー3拍間、ppで弾くと素材の区別を付けることが出来ます。

ご参考まで。

編曲・関連曲(5)

春畑 セロリ: ロッパチ2(轟千尋と共著) 3. 小さなつどい(6手連弾)

総演奏時間:1分30秒

ピティナ&提携チャンネル動画(18件) 続きをみる

楽譜続きをみる

楽譜一覧 (25)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画

(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

カワイ出版

デプロMP

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

Neil A. Kjos Music Company