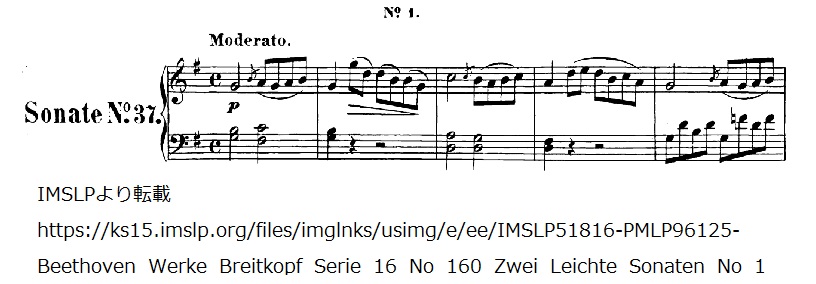

ベートーヴェン : ソナチネ(ソナチネ第5番) 第1楽章 Anh5(1) ト長調

Beethoven, Ludwig van : Sonatine für Klavier Mov.1 Moderato G-Dur

作品概要

解説 (2)

解説 : 今関 汐里

(110 文字)

更新日:2020年3月1日

[開く]

解説 : 今関 汐里 (110 文字)

ト長調、4分の4拍子。三部形式(AーBーA)+コーダ。A部分(1~8小節)は、前打音を含む右手の旋律と、左手の重音の伴奏音型が特徴的である。コーダ(25小節目以降)では、アルベルティバスの上で、右手が長い息の旋律を歌う。

演奏のヒント : 大井 和郎

(3323 文字)

更新日:2020年5月31日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (3323 文字)

たった1ページの単純なソナチネですが奥深いです。演奏法によっては格段にその差が出ます。まず生徒さんに指導をするとき、このソナチネが出来た頃の時代背景(器楽が中心であったこと、ハイドンに影響された事等)をお話ししてあげましょう。その上で、弦楽4重奏とは何かを教えましょう。多くの子供達はヴァイオリンを見たことがありますが、ビオラやチェロを知らない子供は多くいます。レッスンを始める前に、動画サイトで弦楽四重奏を見せ、各楽器の名前を教えましょう。そしてこのソナチネが、弦楽4重奏を背景に書かれていることを教えましょう。

さてここから先は、ピアノを学ぶに当たって大変に重要な課題となります。仮に生徒さんが弦楽器や弦楽4重奏等を知らない場合、そしてそれが背景にある事を知らない場合、例えば冒頭2小節間の左手は3つのアタックからなる音楽と思い込んでいます。弦楽器が音を変える場合、アタック音は全く発生しないことを教えます。冒頭2小節を例に取り、まず、バスの位置に書かれている、G-Fis-Gというライン、これはチェロが弾いていると教えます。そしてその上の、H-C-Hというライン、これはヴィオラが弾いていると教えます。

実際にそこにチェリストとヴィオリストが居れば一番話が簡単なのですが、そうもいきませんね。もしも知り合いにチェリストやヴィオリスト、ヴァイオリニストが居たら、機会を狙って、この1ー2小節間だけでも、各声部を演奏してもらって保存しておけば良いかもしれません。

バスの声部を演奏するとこういう音になる、ヴィオラの部分を演奏するとこういう音になる、と説明し、音を聴かせたとき、生徒は初めて音楽の基本であるポリフォニーの流れを知ることになります。そして更に、それらの音は全くアタックが無いもの、音をずっと伸ばしておけること、ビブラートもかけられること、等を学ぶことになります。

1ー2小節間の左手は2声であり、和音は I vii I の進行をしますので、viiの部分でテンションが上がること、そしてそれが再び I に戻って解決されることを教えます。そうすると、各声部3つの音は、真ん中の音が若干強く弾かれ、平坦な進行を避ける事が出来ます。

生徒には、できる限り、「弦楽器の真似をして」と伝え、ピアノで弦楽器に近くなるように演奏してもらいます。ピアノは音を伸ばし続けることは出来ませんし、一度弾かれた音符が次の音符まで、途中クレシェンドをかけることもできません。そこで、あたかも、弦楽器のように2つ目の音に向かってクレシェンドをかけるつもりで演奏させます。そしてディミヌエンドで2小節目の和音に解決します。

そしてメロディーラインを弾いてもらいます。おわかりとは思いますが、1小節目の2分音符Gは、3拍目のAまでクレシェンドと伝えます。勿論物理的には無理ですから、気持ち的にクレシェンドをかけ3拍目にたどり着くように指導します。そうすると、不思議と、本当にクレシェンドがかかったように3拍目にたどり着くことが出来ます。メロディーラインも2小節目の1拍目でフレーズが終わりますので、ディミニュエンドで終わります=2小節目の1拍目のGには絶対にアクセントを付けさせてはいけません。

これらがこのソナチネを演奏する上で基本的な考え方、奏法であり、これはその他の古典派のソナタはもちろん、ロマン派、近現代等、あらゆるジャンルに応用することができます。ハイドンやベートーヴェンの作品を多く勉強すると言うことは、弦楽器の動きを勉強することにもなります。

それでは曲に戻ります。2小節目、2ー4拍間の右手をご覧下さい。8分音符がペアで、レガートがかかっていますね。これはヴァイオリンのボーイングと説明します。ヴァイオリンが、一度の弦の動き(弓を下に下ろす、あるいは上に上げる動き)で2つの音を弾き、計3回の動きになると理解します。そしてレガートのかかっている2つ目の音、即ち裏拍の音、この例で言いますと、2拍目のD、3拍目のH、4拍目のGは:

1. 表拍の音より音量を弱くし

2. スタッカートで短く切り

3. 1つのモーションで一気に2つの音を弾く

という奏法になります。故に、1つ目の音は、手が下に向かって降りて、2つ目の音では、手が上に向かって上がっていきます。「手を上げるとき(指を上げるとき)、たまたま2つ目の音に触れてしまった」くらいの、実に弱いタッチになります。

勿論大げさにしてしまっては時間がありませんので、ほんの少しのモーションです。今後、古典派の作品を演奏するにあたって、2つの音がレガートで繋がれている場合、今述べたアーティキュレーションで演奏するようにします。このパターンはモーツアルトなどにもよくでてきます。このソナチネの1楽章では、同じような箇所は、7小節目1ー2拍間、18小節目、2ー4拍間、23小節目、1ー2拍間に出てきますね。

3ー4小節間は、1ー2小節間と同じように演奏します。3ー4小節間の場合、cadential 64(ケーデンシャルシックスフォー)という典型的な第2転回形の進行で、4小節目の1拍目で和音が解決されますので、右に進むに従ってディミニュエンドにすると良いでしょう。テンションが最も高いのは最初の3小節目1ー2拍間の和音です。そこから徐々に降りてきます。

5ー6小節間のような、左手がアルペジオになっている伴奏系は、この時代の典型的な書法で、アルベルティベースと言います。これも大変重要な奏法ですので憶えておいてください。そして、このパターンが出てきたら、次に述べるテクニックを応用してください。

5小節目、1ー2拍間を例に取ります。この、GDHDという4つの音、ペダルを全く用いず、この音符の長さを厳守しようものであれば、実に非音楽的な音楽を作ることになります。考え方としては、最初のGは、バスの役目と考え、チェロが1ー2拍間を伸ばし続けていると考えます。次に残りのDHDは、本来、HDHDの最初のHがなくなっていると考えます。それはバスを弾くからです。

HDHDはレガートで滑らかに弾かれるべきであり、硬くなってはいけません。

結果、ペダルを用い、1ー2拍目はペダルを踏みっぱなしにすることで、バスの音が伸び、内声のDHDもスムーズに聴かせることができます。この1ー2拍間は非和声音が1つもありませんので、ペダルを踏みっぱなしにしても何ら濁りは生じません。

さて同じように、3ー4拍目も滑らかにメロディックに進みたいのですが、ここを1ー2拍間のように、ペダルを踏みっぱなしにするわけには行きません。何故なら非和声音が存在するからです。

この3ー4拍間の和音は、GHDFで出来ています。故に、右手のAは非和声音になります。このような箇所でペダルを踏みっぱなしにすると濁りが生じます。勿論ケースバイケースで、濁りが気にならない音形もありますが、このような箇所はペダルを控えめにするか、全くなくしてしまいます。

ペダルを無くすことで濁りを無くすことができますが、そうすると今度はバスを失う事になります。そこで、フィンガーペダルを用います。バスの指は左手の5の指だと思いますので、これを3ー4拍間、伸ばし続けます、つまりは伴盤を下に下ろしたままの状態にしておきます。そうすることで、バスを伸ばし、暖かみや柔らかさを保ちつつ、濁りを避けます。

6小節目1ー2拍間、これはペダルを踏みっぱなしにしても問題無いことがおわかり頂けると思います。3ー4拍間、5小節目の3ー4拍間と同様に、フィンガーペダルを用います。ここも非和声音が入ってきていますね。

1ー6小節間で、最もテンションの上がる部分は、7小節目です。音的にも高い位置に音が書かれていますね。5小節目より徐々にテンションを上げて7小節目に達するようにします。7小節目の高いGに達したら、あとは、ディミニュエンドをかけて8小節目は最終的にpで終わるようにします。

このソナチネは、最初の6小節間をどのように演奏するかで評価が決まります。演奏が平坦に硬くならないよう、弦楽器のように演奏してみてください。

ピティナ&提携チャンネル動画(9件) 続きをみる

楽譜続きをみる

楽譜一覧 (21)

(株)春秋社

カワイ出版

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックメディア

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックメディア

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

カワイ出版

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)学研プラス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Neil A. Kjos Music Company