作品概要

解説 (3)

解説 : 髙松 佑介

(315 文字)

更新日:2020年9月18日

[開く]

解説 : 髙松 佑介 (315 文字)

ハ短調、4/4拍子。

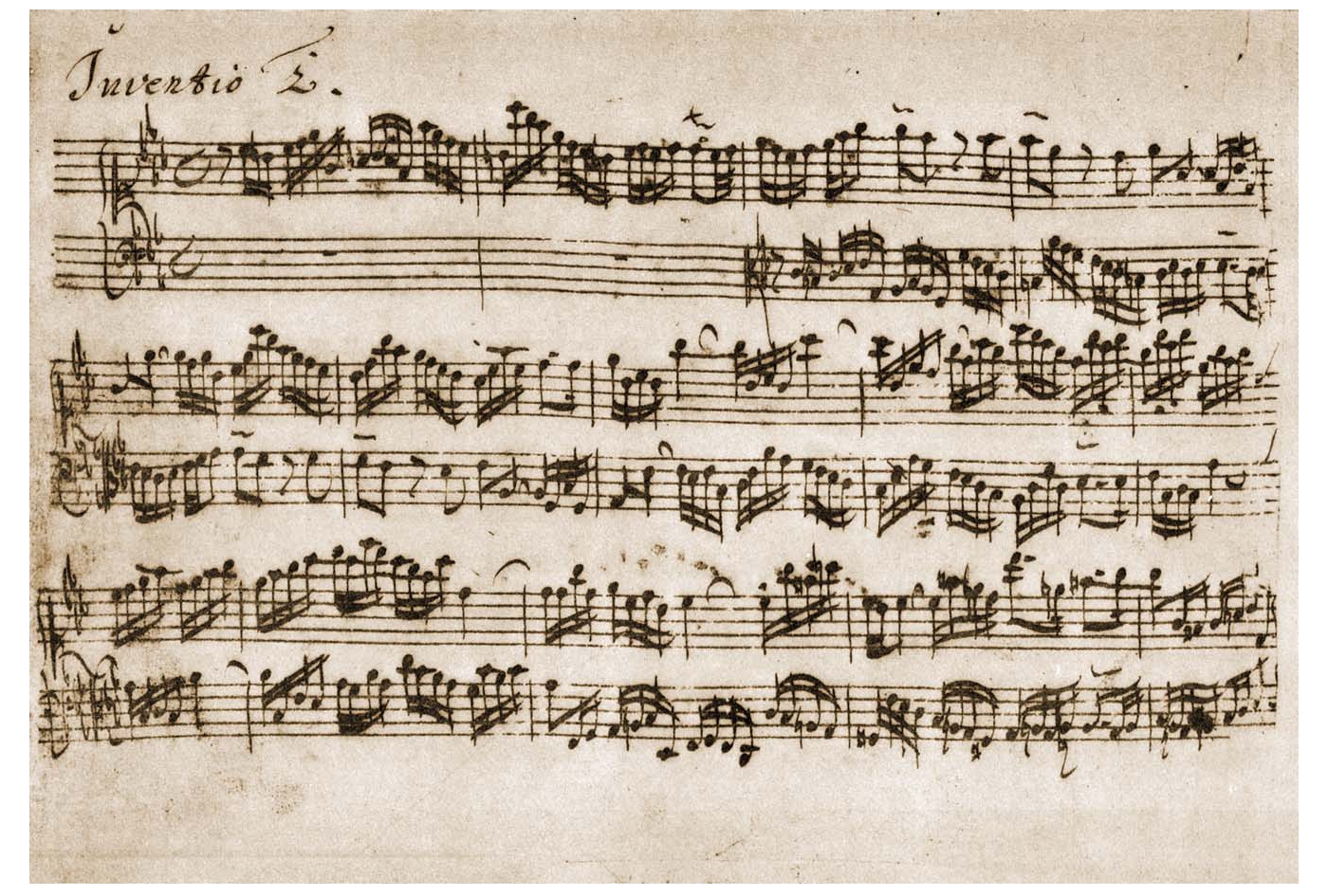

この曲の「インヴェンツィオ(着想)」として、カノンの技法を念頭に置いた主題が案出されている。《ゴルトベルク変奏曲》(BWV 988)以前に作曲された唯一のカノン風の鍵盤曲という点で、注目すべきだろう。

曲全体は3部分に区切られる。まず第1の主題提示部では、上声部を下声部が2小節遅れで追う(第1~10小節)。続く10小節間では、下声部が属調のト短調で第1展開部の上声部を反復し、これを上声部が追いかけるよう設計されている。つまり第2提示部では、第1提示部と同じ構造を取りつつ、声部の転回が行われている(第11~20小節)。最後の7小節はカノンになっておらず、2小節の導入ののち主題の模倣によってコーダを形成する。

楽曲分析図 : 林川 崇

(151 文字)

更新日:2018年3月15日

[開く]

楽曲分析図 : 林川 崇 (151 文字)

*a~dの記号は展開に使われる主題。

第1~10小節は右手先行のカノン。第11~20小節は左手先行のカノン。

第20小節の主題が第21、22小節で上下入れ替えながら展開し、冒頭の主題が第23~26小節で上下入れ替えながら再現されて終わる。

※譜例提供:ベーレンライター(Bärenreiter Verlag)

演奏のヒント : 大井 和郎

(1180 文字)

更新日:2018年3月12日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (1180 文字)

第2番 ハ短調 バッハのc-mollは、パルティータ、平均律1巻、2巻、などを見る限り、決して寂しさや悲しみの表現ではないと思います。故に、この2番のインベンションをどのように演奏しようと、これもまた自由ではありますが、音楽的に演奏する工夫も含め、演奏のヒントを述べていくことにします。 まずトリルの話になりますが、2小節目、4拍目に出てくるような、後ろの音符が32分音符などの細かい音符で書かれてあるトリルは、トリルをその音符まで弾き続けます。途中で止めないようにします。そうすると、このトリルの速度は32分音符の速度と仮定して構わないと思います。 3小節目、3拍目、トリルはGに書いてありますので、GとAsのトリルになりますが、問題は、どちらの音から始まるかという問題になります。多くの場合、後ろの音と異なった音からトリルを始めるマナーがあります。つまり、2拍目の最後の音はGで終わっていますので、3拍目のトリルでGかAsかの選択がある場合はAsから始めるようにします。 そうすると、Asからトリルを始めた場合、実音のGでトリルを終わらせるためには、偶数で無ければGに行きません。故に、Asから4つ、As G As G とトリルを入れます。そしてこれらのトリルは後に左手にも出てきますので、指導者の皆様は、これらのトリルの難易度を鑑みた上で、学習者の皆様が無理なくトリルを入れられるテンポに設定されれば良いでしょう。 次に2度の下行形についてお話しします。3小節目、3拍目右手の、G-Fや、4小節目、1拍目右手のF-Esなど、全ての2度の下行形は、サスペンション(非和声音)を含んでいます。つまりは、1つ目の音は、前の拍から引っ張ってきている音で、非和声音になり、2つ目の音で解決されます。故に、2つ目の音にはアクセントを付けないようにしなければなりません。 その他、和音の解決部分はその小節の1拍目などに来る場合が多く、注意しなければなりません。 例えば、4小節目、4拍目は、BDFAsという属7の和音であり、それは次の小節の1拍目に於いて、EsGBという和音で解決されます。従って、4小節目、4拍目の右手 AS F B F は、次にGに行きますので、このGにアクセントは付きません。ほぼ消えるようにGに達します。むしろ裏拍のEsに力が入ります(力が入るというのはここをフォルテシモにしてくださいという意味ではありません、ストレスがEsに行くという意味です)。 以降、同様に、このような和音の解決部分にはとくに注意を払い、解決音にアクセントが付かないようにします。 ゆっくり、レガートで演奏しても良いとも思います。曲は、C-moll、Es-dur、G-moll、などに転調します。各調の雰囲気を異ならせ、平坦にならないように演奏します。

ピティナ&提携チャンネル動画(5件)

楽譜続きをみる

楽譜一覧 (37)

カワイ出版

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

(株)渓水社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

カワイ出版

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Neil A. Kjos Music Company