作品概要

解説 (2)

解説 : 稲田 小絵子

(68 文字)

更新日:2019年1月6日

[開く]

解説 : 稲田 小絵子 (68 文字)

更新日:2019年1月6日

[開く]

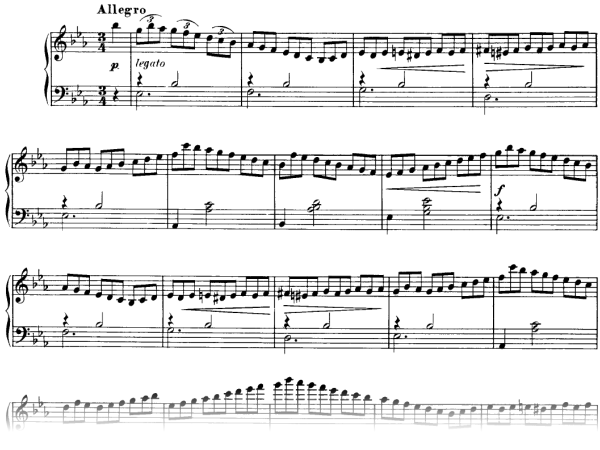

アレグロ、変ホ長調、3/4拍子。

シューベルトの即興曲の中で最もポピュラーな1曲であろう。タイトルにふさわしい軽やかな三連符の流れをもつ。

執筆者:

稲田 小絵子

解説 : 髙松 佑介

(514 文字)

更新日:2019年4月8日

[開く]

解説 : 髙松 佑介 (514 文字)

更新日:2019年4月8日

[開く]

第2曲:アレグロ、変ホ長調、4分の3拍子

大枠はA―B―A―コーダという三部形式を取る。変ホ長調のA部では、三連音による音階が縦横無尽に駆けめぐる。A部の中もさらに三部形式となっており、中間部(第25~51小節)として同主調である変ホ短調のセクションが挟まれている。冒頭セクションが短縮して再現されると、変ト長調の三和音(第82小節)が異名同音の嬰ヘ長調の三和音として読み替えられ、これを属和音としてB部がロ短調で現れる。異名同音の読み替えを行わずに表記すれば、B部は本来変ハ短調を取るため、A部とB部は三度調の関係にあることが分かる。三度調の進行も、五度圏の深みへと進んでゆく手法も、シューベルトのトレードマークである。

舞踏風のB部は、流れる音階によるA部と性格上のコントラストが付けられているが、伴奏の基本リズムはA部と共通している。B部では、旋律から三連符が取り去られることで、舞踏風の伴奏リズムが前面に押し出される。

A部が回帰したのち、B部が変形されてコーダとして現れる(第251小節~)。コーダはハ短調で始まり、転調を重ねて変ホ短調で閉じるため、曲全体は長調で始まって同主短調へ至るという珍しい調構造を取っている。

執筆者:

髙松 佑介

ピティナ&提携チャンネル動画(6件)

楽譜

楽譜一覧 (12)

シューベルト 即興曲・楽興の時 SCHUBERT

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

全音ピアノ名曲選集 上

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

全音ピアノピースによる ピアノ名曲50選 1 月光の曲

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ウィーン原典版001 シューベルト 即興曲、楽興の時、3つのピアノ曲

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

クラシック音楽ライブラリー ピアノで弾くNHK名曲アルバム2 運命交響曲

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

シューベルト 即興曲・楽興の時 解説付 CD2枚付

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

珠玉のピアノ名曲選3 トルコ行進曲 CD+楽譜集

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

先生が選んだピアノ名曲110選 2 初~中級

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

黒鍵が少ない!ピアノはじめました シューベルト 伝記付

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

作曲家で追う クラシック・ピアノ名曲集 1/古典派~印象派まで 1作曲家1作品

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ピアノ・ソロ クラシック はじめての古典派

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

新選 ピアノ名曲120 中級(ブルクミュラー程度から)

(株)学研プラス

(株)学研プラス