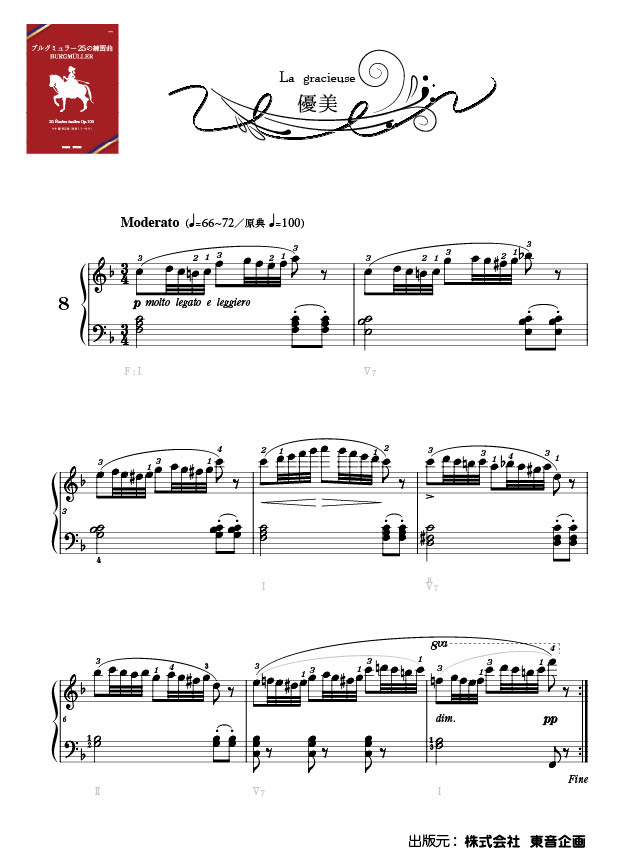

ブルクミュラー(ブルグミュラー) : 25の練習曲 優美 Op.100-8

Burgmüller, Johann Friedrich Franz : 25 Etudes faciles et progressives, conposées et doigtées expressément pour l'étendue des petites mains La gracieuse Op.100-8

作品概要

解説 (3)

解説 : 佐藤 卓史

(506 文字)

更新日:2022年1月31日

[開く]

解説 : 佐藤 卓史 (506 文字)

古典派作品にしばしば登場する、装飾音の「ターン」を優雅に捌く練習です。5小節では曲集で初めて II 度の借用ドミナントが現れます。切ない響きをよく味わって弾きましょう。8小節の最後の右手のppは、当時の多くのピアノの最高音でした。普段はあまり使わない右端の鍵盤を、きっと当時のこどもたちは得意げに弾いたことでしょう。このとき、右手だけに気を取られて左手の跳躍を外さないように。9小節からは男声と女声のデュエットをイメージすると素敵に弾けます。

演奏のポイント(原典 ♩=100)

まずはターンの32分音符を取り外して、4分音符のメロディーとして弾いてみましょう。その構造を崩さないように、静かにターンを入れていきます。オモテ拍の8分音符で動きが止まらないように、常に次に向かって進んでいくイメージで弾きましょう。5,6小節の下行形、特に2拍目ウラの「B-A-Gis-A」の音型は難所です。3指をしっかり打鍵するようにしましょう。右手は3拍目のウラに8分休符があるので手を鍵盤から上げたいのですが、左手の伴奏型に気を取られてうまくいかないケースがあります。

楽曲分析図 : 飯田 有抄

(12 文字)

更新日:2018年3月15日

[開く]

楽曲分析図 : 飯田 有抄 (12 文字)

譜例提供: 音楽之友社

演奏のヒント : 大井 和郎

(852 文字)

更新日:2019年1月31日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (852 文字)

この曲は、この練習曲集の中でも特に音楽的に大変難しい曲です。技術面はそれほど困難では無いと思いますが、音楽的に聴かすには工夫が必要です。

まず、1ー6小節間の各3拍目の左手のアーティキュレーションをどのように処理するかという課題があります。これをスタッカートとして切るか、セミスタッカートとして扱うか、ペダルを入れるか、で、雰囲気は相当変わってきます。教師の皆様は生徒さんと相談の上決めていきましょう。

次に、右手の奏法になりますが(9-10、13ー14小節間は左手)、32分音符の弾き方も大事です。筆者も2日間にわたってこの曲を弾いてみましたが、これらの32分音符を機械的に、コンピューターのように処理すればするほど、曲は硬くきこえます。コツとしては:

1 可能な限りppでleggieroで弾く

2 次に待っている8分音符も一緒に考え、32x4+8x1の5つの音符を一気に弾く。

3 たとえば1ー2小節間の1拍目表拍は8分音符から始まりますが、この8分音符を実際よりもほんの少しだけテヌートをかけ長めに伸ばします。そしてその分だけ32分音符を詰めるようにします。

つまり実際の32分音符の早さよりも幾分早めに演奏されることになります。

気をつけるのは 3 で、あまりこれがあからさまになってもいけません。気づかれない程度にほんの少し、表拍を長めに、裏拍を短めに演奏します。そうするとスムーズにきこえます。

11小節目に書かれているcresc は、12小節目に書かれてあるフォルテに向かうことは分かるのですが、和声的には解決和音になります。12小節目の1拍目、表拍の和音を11小節目より大きくするか、小さくするかは好みの問題になります。

この曲は一貫して、dolceでpで演奏する曲かも知れません。12小節目にフォルテと書かれてあってもそこまで大きくはしないかも知れません。

前半、8小節間で唯一、ほんの少しだけテンションが上がり、音量が上がるのは5小節目のみです。あとは、基本的にpを守り、優美な、優雅な感じを出します。

編曲・関連曲(3)

ピティナ&提携チャンネル動画(19件) 続きをみる

楽譜続きをみる

楽譜一覧 (24)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

カワイ出版

デプロMP

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

Neil A. Kjos Music Company