モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第17(16)番 第3楽章 K.570

Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.16 Mov.3 Allegretto

作品概要

解説 (2)

解説 : 岡田 安樹浩

(319 文字)

更新日:2019年6月19日

[開く]

解説 : 岡田 安樹浩 (319 文字)

第3楽章 変ロ長調 2分の2拍子

第1楽章とは対照的に、躍動感に満ちた上昇指向の旋律線が特徴的な主題によって開始される。続いて、シンコペーション・リズムを特徴とした主題があらわれる(第23小節~)。この主題は、同音反復のバス声部をともなっており、この動機が次のセクションにおいて中心的な役割を果たすことになる。

2小節の短いブリッジを経て、同音反復と半音階下行を特徴とした中間部となる(第45小節~)。半音階的な変化音をともなった16分音符のパッセージが、切れ間なく冒頭主題の再現に接続し(第63小節)、シンコペーション・リズムの主題を再現した後(第71小節~)、同音反復によるバスが余韻を残す短いコーダ(第85小節~)をもって楽曲を閉じる。

演奏のヒント : 大井 和郎

(658 文字)

更新日:2025年10月9日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (658 文字)

とてもデリケートな第3楽章です。細かいアーティキュレーションの注意も必要になってきます。典型的な失敗点を述べます。

1 非和声音を見極めること 例えば1小節目、2小節目ともに3拍目の右手の音が非和声音になっていますので、その後の解決音には力を入れずに短く切ります。

60小節目、左手、テンションは、1拍目、Vii6のGBEにあり、2拍目の I は、FACですので、こちらの和音が解決音になります。故に、GBに少しテンションを高め、FAとテンションを緩めますので、この2つの和音が同じ音量にならないように注意します。

2 同じ音に行くときに注意をする 例えば3小節目右手、1拍目BからB、2拍目CからCに行くとき1番目のBとCは本当に軽く小さく短く弾き、次の4分音符のBとCに力が少し入る感じを出します。そうすることで、重たさを避ける事ができます。この2つの同じ音を同じ音量で弾いたり、歯切れの悪いスタッカートで弾くことで重たく聞こえます。

3 ポリフォニーの秩序を守る 例えば8小節目、バスの音だけ抜粋すると、F-Bになりますが、FからBは特に切る必要はありません。例えばチェロを担当してここを弾く場合、FからBは普通に繋ぐと思います。つまりは切る理由がなく、あるとしたら奏者の、他の声部との兼ね合いから発生する「技術的な都合」になってしまいます。

ピティナ&提携チャンネル動画(6件)

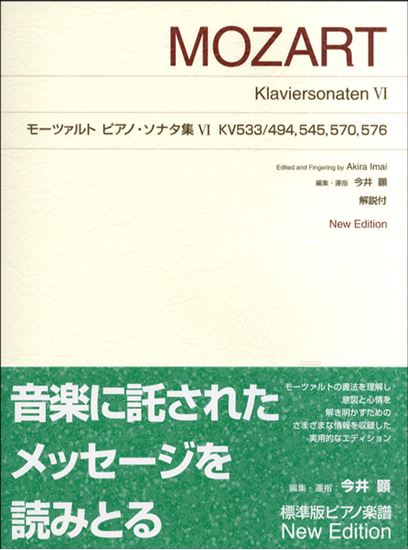

楽譜

楽譜一覧 (10)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)東音企画(バスティン)