モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第17(16)番 第1楽章 K.570

Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.16 Mov.1 Allegro

作品概要

解説 (2)

解説 : 岡田 安樹浩

(490 文字)

更新日:2019年6月19日

[開く]

解説 : 岡田 安樹浩 (490 文字)

第1楽章 変ロ長調 4分の3拍子 ソナタ形式

主要主題は、冒頭にユニゾンで開始される2分音符+4分音符リズムの分散和音音型をもっている。旋律的にも律動的にも発展的要素があまり感じられないこの動機が、実は楽章全体の核となっている。29小節にわたる長い推移部の中に、下属調の推移主題があらわれる(第23小節~)。属調の副次主題は、主要主題の冒頭楽想によって導かれ、同音反復と順次下行音型から成る(第41小節~)。この主題も、旋律的な性格は弱く、この楽章における唯一のカンタービレ楽想は推移主題ということになる。

後半部分(第80小節~)は、この推移主題によって開始される。変ニ長調、変ロ短調、ヘ短調、ハ短調、を経過的に経由し、ト短調へと至る。属和音に終止すると、今度はト長調で副次主題があらわれる。しかし、ト長調の主和音はすぐにハ短調の属和音へと読みかえられ、上声と下声を転回してハ短調、ヘ短調へと転じ、変ロ短調を経由して主調の変ロ長調へと回帰する。

主要主題の再現(第133小節~)、副次主題の主調再現(第171小節~)を経て、提示部と同様のコーダ(第199小節~)をもって楽章を閉じる。

演奏のヒント : 大井 和郎

(662 文字)

更新日:2025年10月9日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (662 文字)

版によっては、冒頭4小節間のアーティキュレーションの書き方が異なっているものもあるのですが、冒頭4小節は多くの場合、途中で切ること無く7つの音を全部繋げて弾く弾き方が一般的です。版によっては1章ごとにスラーが切れて書かれている版もあり、どちらを取るかは最終的には奏者に判断が委ねられることになります。

多くの間違った奏法が行われるのは12小節目から始まる右手の16分音符の奏法です。3拍目に16分音符が4つありますが、その前の2拍目に16分音符が1つあります。しかしその1つの音符はあくまで2拍目に書かれていることを忘れず、2拍目の音符として扱い、3拍目は16分音符4つで正確にカウントして弾くことが望ましいです。実際の演奏では、この計5つの16分音符をまとめて弾いてしまう奏者もいて、3拍目に5つの音を全部まとめて弾いてしまい、5連符に聴こえる弾き方をする奏者もいますが、筆者個人的には、拍を守り、例えば12小節目の3拍目の表拍はCであり、その前のBではありません。その辺りは細かな気遣いが欲しいです。

この第1楽章は劇的な要素がある楽章ですが、歌の部分とオーケストラの部分とは区別をつけて弾くことが重要です。例えば21〜22小節間はオーケストラの部分ですので、記譜通り、突然のフォルテで構いません。そして23小節目から歌が始まるイメージとなります。

ピティナ&提携チャンネル動画(6件)

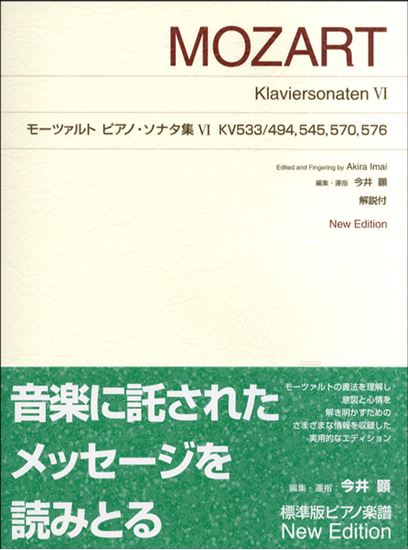

楽譜

楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)東音企画(バスティン)