ブルクミュラー(ブルグミュラー) : 25の練習曲 すなおな心 Op.100-1

Burgmüller, Johann Friedrich Franz : 25 Etudes faciles et progressives, conposées et doigtées expressément pour l'étendue des petites mains La candeur Op.100-1

作品概要

解説 (3)

解説 : 佐藤 卓史

(529 文字)

更新日:2022年1月31日

[開く]

解説 : 佐藤 卓史 (529 文字)

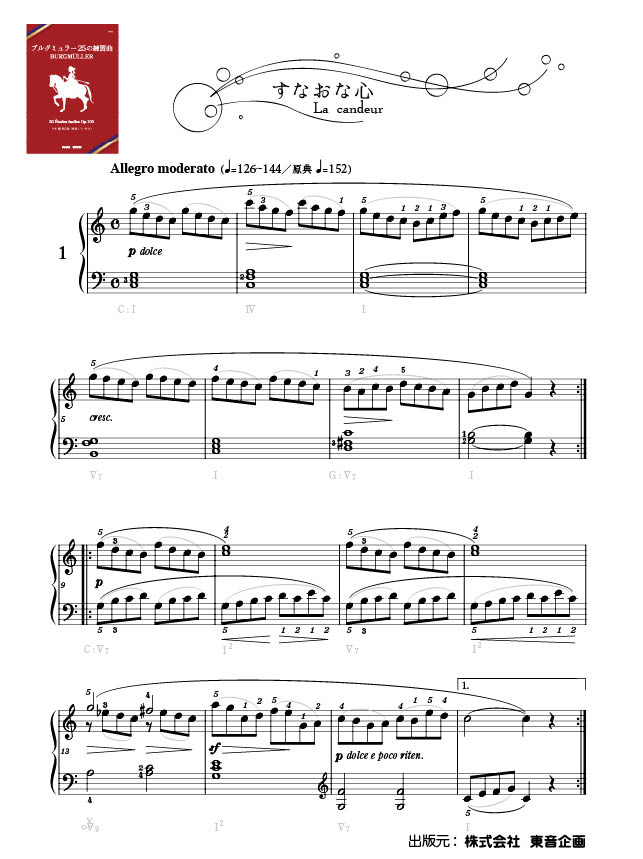

曲集の冒頭を飾る爽やかな1曲。電車の発車ベルにも使われるなど、ピアノ学習者以外にもよく知られています。和声的 なポイントは 3 カ所。V度調(ト長調)から借用してきたドミナント「ドッペルドミナント」の強い進行感 (7小節)、減七の和音からの開放感に溢れたI度の第2転回形(「四六の和音」)(14小節)、そして曲の終盤に現れる、同主短調(ハ短調) の As 音を用いたモルドゥアの和音 (17,19小節) の寂しげな表情です。はじめの2つ (7,14小節) は、右手の倚音(強拍上の非和声音)で強調されています。

演奏のポイント(原典♩ =152)

8分音符のメロディーをレガートで弾く練習です。5 - 3 - 2 - 1 -・・・ となめらかに重心を移動させていく、その際に手首を少し反時計回りに回転させます(大きく回しすぎてはいけません)。これによって、2小節の前のオクターヴの跳躍もスムースに弾くことができます。右手ができるようになったら、9小節からは左手と一緒に、そして13小節では5指を保持したまま同じ動きができるか、というように、少しずつ難しい課題にチャレンジするように構成されています。

演奏のヒント : 大井 和郎

(1019 文字)

更新日:2019年1月31日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (1019 文字)

実に様々な弾き方がありますが、筆者の独断と趣向により演奏のヒントを書かせて頂きます。楽譜全体を見ますと、Allegro Moderatoの他、左手に全音符が並んで伴奏の役割を果たしています。

所謂ホモフォニーの傾向ですね。右手のメロディーは、拍の頭に必ず音符が書いてありますので、拍を刻みがちで、要するに縦割りの音楽になりがちです。そのような解釈をされる方はそれはそれで良いのですが、筆者はこの音楽は横に流れて然るべきと考えています。音楽を横に流すにはどのような工夫が必要でしょうか?

1 左手の伴奏系の全音符や2分音符はできる限り柔らかく弾く。仮に左手の3和音が3声と考え、チェロやヴィオラが奏でていると想像してみて下さい。その時、1拍目の表拍に強烈なアタックは必要ありませんね。そして横に切らずに流すためにはペダルが必須となります。ペダルによって和音と和音の切れ目を無くします。このペダルに関しては後術します。

2 右手のメロディーラインはレガートで弾くことが必須となります。飛び出す強烈な音が無いように、緩やかに横に流します。

さて、そこで音楽を横に流すためにペダルを使用するわけですが、どのように踏めば良いのでしょうか?この曲は1ー2小節間と最後の小節を除き、全ての小節に半音進行があります。

つまりは、踏み続ければ濁る事になります。筆者の助言ですが、この曲には2つのペダルの踏む方があります。

1つは、各小節(もちろん例外もあります)3ー4拍間だけを踏み、1ー2小節間はペダルを無しにする方法です。3ー4小節間を踏み、次の小節の1拍目でペダルを離すことにより、左手の和音をスムーズにつなげることが出来ます。もう1つは、ペダルを2拍単位で踏むことです。どちらの方法でもかまいませんし、場所によって使い分けてもかまいません。

これらの(少なくとも2拍間は踏み続ける)の方法でペダルを踏んでも、やはり濁りは避けることができません。徹底的に濁りを避ける踏み方もあるにはあるのですが、筆者はあえて少し故意に濁らせる上記のペダルを推奨します。半音進行の濁りによって、実にロマンティックな美しさが演出できます。あまりにも、竹を割ったように、完璧に濁りを避ける事が、標題を描写するという事も言えますが、あまりにも無味乾燥な演奏になってしまうと筆者は感じます。

ドルチェで、ppで上記ペダルを使い、たっぷりとルバートをかけることで曲が別物になります。

ご参考まで。

楽曲分析図 : 飯田 有抄

(12 文字)

更新日:2018年3月15日

[開く]

楽曲分析図 : 飯田 有抄 (12 文字)

譜例提供: 音楽之友社

編曲・関連曲(5)

ピティナ&提携チャンネル動画(20件) 続きをみる

楽譜続きをみる

楽譜一覧 (25)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

カワイ出版

デプロMP

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

Neil A. Kjos Music Company