モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第18(17)番 第1楽章 K.576

Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.17 Mov.1 Allegro

作品概要

解説 (2)

解説 : 岡田 安樹浩

(747 文字)

更新日:2019年3月5日

[開く]

解説 : 岡田 安樹浩 (747 文字)

第1楽章 ニ長調 8分の6拍子 ソナタ形式

主要主題は、角笛を想起させる分散和音動機によって開始され、すぐに2度上で繰り返される。続いて主題の確保(第9小節~)が低音部で行われ、上声では16分音符によるパッセージがあらわれる。推移部は2つの部分からなり、まず16分音符のパッセージによる部分(第16小節~)、次に属調のイ長調で、主要主題の角笛動機が1拍遅れの模倣(完全8度のカノン)をともなってあらわれる確保的推移(第28小節~)となる。

属調に完全終止した後、カンタービレ風の副次主題があらわれる(第42小節~)。変奏をともなって確保された後、短いコーダとなり、最後にシグナル風の動機が鳴り響く(第57小節)。

後半部分(第59小節~)は、コーダの最後にあらわれたシグナル風の動機によって開始され、すぐに主要主題が変ロ長調であらわれる。1小節遅れの模倣(完全8度のカノン)をともない、ト短調へ転調すると、今度は半小節(3拍)遅れの模倣をともなって発展する。

16分音符のパッセージによってイ短調、ロ短調を経て、ふたたびシグナル動機があらわれる(第81小節~)。この動機はゼクエンツ風に繰り返され、ロ短調からホ短調、イ短調へと転じ、二短調を思わせながら、主調の二長調へと至る。

16分音符のパッセージから切れ間なく主要主題の再現へ接続される(第99小節~)。推移部が変形し、主要主題の確保において上声にあらわれた動機がレスポンソリウム風に発展する(第112小節~)。そして、すぐに副次主題が主調で再現されると(第122小節~)、前半部分で確保的推移の役割を演じていた主要主題の模倣的発展があらわれる。大規模なコーダと見紛うような構成であるが、前半部分と同様のコーダ(第155小節~)によって楽章を閉じる。

演奏のヒント : 大井 和郎

(851 文字)

更新日:2025年10月9日

[開く]

演奏のヒント : 大井 和郎 (851 文字)

この第1楽章の面白さは、複数のキャラクターが登場することです。時に賛同したり時に言い合いになったりするような、オペラ的な楽しさがあります。それを表現することで曲が楽しくなります。一方で、キャラクターや素材によって音質を変えずに進むのはもったいない気がします。

例えばアーフタクトから2小節目3拍目までの、ADADFisDFis A AA は、この第1楽章のテーマです。これは男性歌手がオーケストラと一緒に歌っていると仮定しても良いです。そして、2小節目2拍目裏拍から出る素材は、4小節目2拍目までとして、これは、女性歌手の受け答えと考えます。その時に重要な事は、この2つの素材の音質を全く異なったものにすることです。音質を同じにしてしまうと素材としての意味が無くなります。

例えば最初のテーマをフォルテで硬く、はっきりとした音質で弾くのであれば、次の素材はぼやけた軽い柔らかな音で弾く事で、聴いている方は全く異なった素材として聴くことができます。

奏者は、頭の中で、各キャラクターや素材をイメージして、それに従った音質を与えてみて下さい。

冒頭から、15小節目までは和音は転回形が殆どで、落ち着きません。落ち着くのは16小節で、ここでやっとD-durを認識できます。この部分の右手16分音符は女性歌手が忙しく話している様子をイメージします。28小節目で、もう1人の女性歌手が入って来て会話の邪魔をしますが、34小節目にて片方の話を聞くようになります。ここは期待に満ちた、わくわくした部分です。

42小節目、ここで伴奏が無くなっていることにお気づきでしょうか?このような部分はたっぷりと時間を自由に取って歌い上げます。

これらは一例に過ぎませんが、奏者はオペラ的なシーンを想像して、複数のキャラクターを再現し、多くの音質を使ってみて下さい。

ピティナ&提携チャンネル動画(3件)

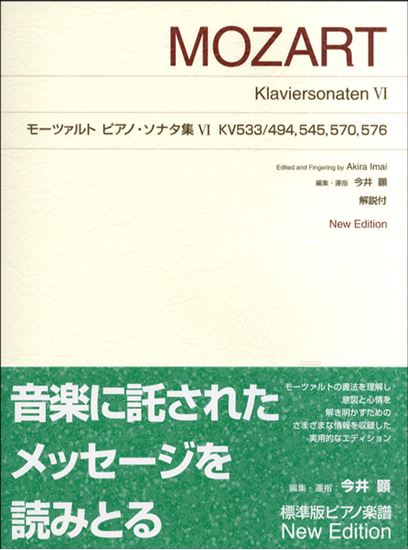

楽譜

楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス